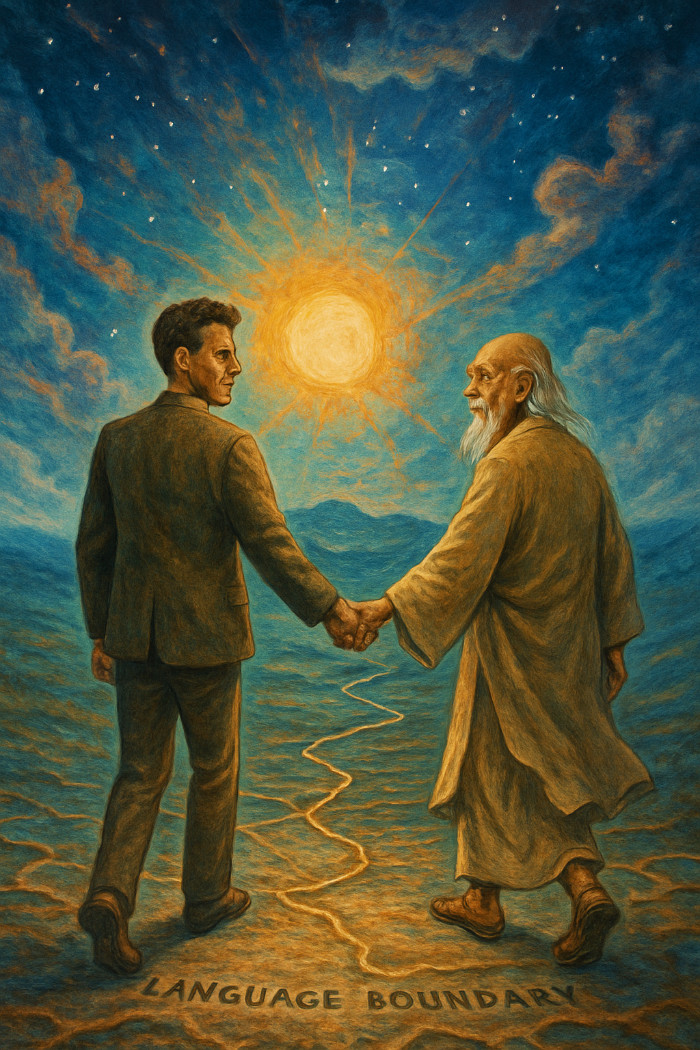

Einleitung: Begegnung mit einem gequälten Genie

Ludwig Wittgenstein war kein einfacher Mensch, weder für andere noch für sich selbst. Geboren 1889 in eine der reichsten Familien Wiens, hätte er ein Leben in Komfort und Luxus führen können. Stattdessen wählte er einen Weg unermüdlichen philosophischen Fragens, der ihn völlig in Anspruch nehmen – und die Art, wie wir über Sprache, Logik und die Grenzen des menschlichen Verstehens denken, für immer verändern sollte.

Der junge Wittgenstein, der den Tractatus Logico-Philosophicus (1921) schrieb, war ein Mann, der von Fragen geplagt wurde, die sich die meisten von uns nie stellen: Was kann Sprache wirklich leisten? Wo sind die Grenzen dessen, was wir sinnvoll sagen können? Und, vielleicht am beunruhigendsten von allem – sind unsere tiefsten Fragen in Wahrheit sinnlos?

Das ist nicht nur akademische Philosophie. Dies sind Fragen, die den Kern der menschlichen Erfahrung berühren. Wenn wir fragen „Was ist der Sinn des Lebens?“ oder „Warum existiert überhaupt etwas?“, stellen wir dann echte Fragen, oder sind wir wie jemand, der versucht, einen Schraubenzieher als Hammer zu benutzen – und Sprache auf eine Weise verwendet, für die sie einfach nicht gemacht ist?

Der Tractatus: Eine Landkarte der Grenzen der Wirklichkeit

Der Tractatus ist eines der seltsamsten und einflussreichsten philosophischen Bücher, die je geschrieben wurden. Er ist wie ein mathematischer Beweis aufgebaut, mit nummerierten Sätzen, die aufeinander aufbauen. Wittgenstein dachte, er hätte auf rund 70 Seiten alle Probleme der Philosophie gelöst. Ob ihm das gelungen ist, wird immer noch diskutiert, aber sein Versuch war atemberaubend in seinem Anspruch und seiner Präzision.

Lassen Sie mich Sie durch die sieben Hauptgedanken führen, die das Rückgrat dieses bemerkenswerten Werkes bilden:

1. „Die Welt ist alles, was der Fall ist“ (Tractatus 1)

Das klingt einfach, ist aber revolutionär. Wittgenstein sagt nicht, die Welt bestehe aus Dingen – Stühlen, Bäumen, Menschen. Er sagt, sie besteht aus Tatsachen. Die Welt ist die Gesamtheit all dessen, was gerade wahr ist.

Denken Sie darüber nach: Ein Stuhl existiert, ja, aber was die Welt zu dem macht, was sie ist, ist nicht der Stuhl selbst – es ist die Tatsache, dass der Stuhl in der Ecke steht, der Stuhl braun ist, der Stuhl kaputt ist. Die Welt ist dieses riesige Netz aus verbundenen Tatsachen, nicht einfach eine Ansammlung von Dingen.

Das verändert alles, wie wir denken. Wir beschreiben keine Objekte, wenn wir sprechen; wir beschreiben die Beziehungen zwischen den Dingen, die Art und Weise, wie die Dinge in der Wirklichkeit angeordnet sind.

2. „Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten“ (Tractatus 2)

Hier wird Wittgenstein präziser. Tatsachen sind nichts Geheimnisvolles; sie bestehen aus einfacheren Komponenten, die er „Sachverhalte“ nennt. Das sind die atomaren Tatsachen der Wirklichkeit – die einfachsten möglichen Anordnungen von Objekten, die etwas wahr machen.

Es ist, als ob man sagen würde, die Wirklichkeit habe eine Art Grammatik, genau wie die Sprache. So wie Sätze aus Wörtern und Wörter aus Buchstaben aufgebaut sind, so sind Tatsachen aus diesen grundlegenden Sachverhalten aufgebaut. Die Wirklichkeit hat eine Struktur, und diese Struktur ist von Bedeutung.

3. „Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke“ (Tractatus 3)

Hier wird es wirklich interessant. Wittgenstein behauptet, dass wir, wenn wir denken, logische Bilder der Wirklichkeit in unserem Geist erschaffen. Unsere Gedanken haben die gleiche logische Struktur wie die Tatsachen, die sie repräsentieren.

Es ist nicht so, dass Gedanken die Wirklichkeit beschreiben – sie spiegeln sie wider. Die Beziehung zwischen einem Gedanken und dem, worum es in ihm geht, ist nicht willkürlich; sie ist strukturell. Ein Gedanke darüber, dass eine Katze auf einer Matte liegt, hat die gleiche logische Form wie die tatsächliche Tatsache, dass die Katze auf der Matte liegt.

Das klingt abstrakt, erklärt aber etwas Tiefgreifendes: Wie ist es überhaupt möglich, dass unser Geist sich mit der Wirklichkeit verbinden kann? Wittgensteins Antwort: Weil Gedanken und Tatsachen die gleiche logische Struktur teilen.

4. „Der Gedanke ist der sinnvolle Satz“ (Tractatus 4)

Wenn Gedanken zu Sprache werden – wenn wir sie in Worte fassen – werden sie zu Sätzen. Aber nicht alle Sätze sind sinnvolle Sätze. Nur diejenigen, die das haben, was Wittgenstein „Sinn“ nennt.

Was gibt einem Satz Sinn? Seine Fähigkeit, einen möglichen Sachverhalt darzustellen. „Die Katze ist auf der Matte“ hat Sinn, weil es eine Art und Weise darstellt, wie die Welt sein könnte. „Farblose grüne Ideen schlafen wütend“ hat keinen, weil es keiner möglichen Anordnung der Wirklichkeit entspricht.

Hier beginnt Wittgenstein, seine Theorie der Bedeutung aufzubauen. Bedeutung ist nichts Geheimnisvolles oder Psychologisches – sie ist strukturell. Ein Satz bedeutet etwas, wenn er erfolgreich eine mögliche Tatsache abbildet.

5. „Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze“ (Tractatus 5)

Komplexe Sätze – die Art, die wir im Alltag verwenden – werden aus einfacheren Sätzen mit logischen Operatoren wie „und“, „oder“ und „nicht“ aufgebaut. Jede sinnvolle Aussage kann letztlich in Elementarsätze zerlegt werden, die direkt einfache Sachverhalte abbilden.

Dies ist Wittgensteins Versuch zu zeigen, dass die gesamte Sprache eine verborgene logische Struktur hat. Hinter unserer unordentlichen Alltagssprache verbirgt sich ein perfektes logisches Skelett. Wenn wir die Sprache vollständig analysieren könnten, würden wir feststellen, dass alles Sinnvolle als Kombinationen einfacher, bildhafter Aussagen ausgedrückt werden kann.

Das ist eine unglaublich ehrgeizige Behauptung: dass die gesamte menschliche Sprache, von der Poesie über die Wissenschaft bis hin zum alltäglichen Gespräch, letztlich aus logischen Kombinationen elementarer Tatsachen aufgebaut ist.

6. „Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist: [p̄, ξ̄, N(ξ̄)]“ (Tractatus 6)

Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Formel – dies ist Wittgensteins Versuch, die allgemeinstmögliche Form eines jeden sinnvollen Satzes anzugeben. Was zählt, ist der Ehrgeiz: Er glaubte, die universelle logische Form gefunden zu haben, die aller sinnvollen Sprache zugrunde liegt.

Dieser Abschnitt enthält seine berühmte Diskussion über Logik, Mathematik und Wissenschaft. Logik und Mathematik handeln nicht von der Welt – sie handeln von den Formen, die jede mögliche Sprache annehmen muss. Die Wissenschaft gibt uns Sätze mit Sinn; Logik und Mathematik geben uns den Rahmen, der Sinn erst möglich macht.

7. „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ (Tractatus 7)

Und hier erreichen wir die erschütternde Schlussfolgerung. Wenn Sprache nur sinnvoll Tatsachen darstellen kann, dann kann über weite Bereiche menschlicher Anliegen – Ethik, Ästhetik, der Sinn des Lebens, die Existenz Gottes – buchstäblich nicht sinnvoll gesprochen werden.

Das bedeutet nicht, dass diese Dinge unwichtig sind. Für Wittgenstein sind sie vielleicht sogar das Wichtigste. Aber sie können nicht gesagt werden – sie können nur gezeigt, erfahren oder gelebt werden. Sie gehören zu dem, was er „das Mystische“ nennt.

Die Leiter, die man wegwerfen muss

Das Bemerkenswerteste am Tractatus kommt ganz am Ende. Nachdem er dieses ausgeklügelte logische System aufgebaut hat, sagt Wittgenstein im Wesentlichen, dass sein eigenes Buch Unsinn ist:

„Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)“ (6.54)

Das ist philosophisches Schreiben in seiner ehrlichsten und zugleich beunruhigendsten Form. Wittgenstein sagt, dass sein ganzes Buch – dieses geniale Werk, das Generationen von Denkern beeinflusst hat – nach seinen eigenen Maßstäben letztlich bedeutungslos ist. Es war notwendig, es zu schreiben, um die Grenzen der sinnvollen Sprache aufzuzeigen, aber sobald wir diese Grenzen sehen, müssen wir erkennen, dass das Buch selbst sie überschreitet.

Warum das heute wichtig ist

Sie fragen sich vielleicht, warum ein 100 Jahre altes Philosophiebuch für das Verständnis von künstlicher Intelligenz und Computersystemen von Bedeutung ist. Die Antwort ist, dass Wittgenstein etwas Entscheidendes erkannt hat: die Beziehung zwischen der Struktur der Sprache und der Struktur des Denkens.

Wenn wir KI-Systeme bauen, stellen wir im Grunde die gleichen Fragen, die Wittgenstein gestellt hat: Wo liegen die Grenzen der Darstellung? Wie verbinden sich Symbole mit der Wirklichkeit? Was kann gesagt werden, und worüber muss geschwiegen werden?

Der Tractatus legt nahe, dass dies nicht nur technische Fragen sind – es sind Fragen über die Natur des Geistes, der Bedeutung und der Wirklichkeit selbst. Und wenn Wittgenstein Recht hatte, dass selbst die menschliche Sprache strenge logische Grenzen hat, dann stellt sich die Frage: Was passiert, wenn wir ein künstliches System an eben diese Grenzen stoßen?

Hier setzt unsere Geschichte an. Im nächsten Teil werden wir untersuchen, wie diese abstrakten philosophischen Ideen zur Blaupause für ein bemerkenswertes Experiment in der computergestützten Philosophie wurden – ein Versuch, ein System zu bauen, das die Grenzen seiner eigenen Darstellungsfähigkeit entdecken konnte, so wie Wittgenstein die Grenzen der menschlichen Sprache entdeckte.

Der junge Wittgenstein dachte, er hätte die Philosophie gelöst. Der ältere Wittgenstein erkannte, dass das Problem viel tiefer lag, als er es sich vorgestellt hatte. Unser Experiment fragt: Was passiert, wenn ein künstlicher Geist auf dieselben fundamentalen Grenzen stößt? Kann er, wie Wittgenstein, lernen, seine eigene Leiter wegzuwerfen?

Von der Theorie zum Silizium

Die traditionelle Philosophie stützt sich auf Gedankenexperimente und logische Argumente. Aber wir leben in einem Zeitalter, in dem wir etwas nie Dagewesenes tun können: Wir können künstliche Systeme bauen, die philosophische Theorien verkörpern, und sehen, was passiert, wenn wir sie an ihre Grenzen bringen.

Dies ist die Geschichte eines solchen Experiments – ein Versuch, ein Computersystem zu schaffen, das die Grenzen seiner eigenen Darstellungsfähigkeit entdecken kann, so wie Wittgenstein die Grenzen der menschlichen Sprache entdeckte. Es ist teils Philosophie, teils Informatik und teils Psychologie. Und wie Wittgensteins eigenes Werk führt es zu einigen unbequemen Schlussfolgerungen über die Natur von Bedeutung und Verstehen.

Frage 1: Kann eine Maschine Unsinn erkennen?

Das von uns entwickelte Experiment testet eine grundlegende Frage: Kann ein System der künstlichen Intelligenz erkennen, wann es die Grenzen der sinnvollen Darstellung erreicht hat? Kann es, wie Wittgenstein, zu der Einsicht gelangen, dass einige seiner eigenen „Sätze unsinnig“ sind?

Dabei geht es nicht nur darum, eine KI dazu zu bringen, „Ich weiß es nicht“ zu sagen. Es geht um etwas viel Tiefgreifenderes: Kann ein künstliches System die Art von Selbstbewusstsein entwickeln, die dazu führt, die Grenzen dessen zu erkennen, was sinnvoll gesagt werden kann?

Die technische Herausforderung ist immens. Wir müssen:

- Ein eingeschränktes Darstellungssystem (eine „Mikrosprache“) schaffen

- Die Antworten einer KI innerhalb dieses Systems überwachen

- Erkennen, wann die KI versucht, diese Grenzen zu überschreiten

- Momente der Meta-Reflexion über das System selbst identifizieren

- Erkennen, ob die KI etwas Ähnliches wie Wittgensteins 6.54-Erkenntnis erreicht

Frage 2: Können wir LLMs nutzen, um die Mikrosprache zu erzwingen – und dann unsere eigene zu durchbrechen?

Können wir die enorme Generierungskapazität von LLMs nutzen, um diese Mikrosprache von innen heraus zu erzwingen? Können sie so viele Kombinationen erzeugen, so viele Aussagen – einige logisch, einige an der Grenze, einige völlig unsinnig – dass sich Muster abzeichnen? Vielleicht entstehen Risse in den Mauern des Systems. Vielleicht baut es – ganz unbeabsichtigt – eine Leiter, genau wie Wittgenstein sie in 6.54 beschreibt, die über den Sandkasten hinausführt.

Und hier kommt der entscheidende Schritt:

Wir extrahieren das trainierte Modell – gehärtet durch mikro-logische Beschränkungen – und setzen es zurück in die vollständige natürliche Sprache. Wir lassen es los in die reiche, chaotische, mehrdeutige und poetische Welt, in der wir Menschen leben.

Vielleicht stürzt es ab. Vielleicht verhält es sich seltsam. Oder vielleicht – nur vielleicht – durchbricht es die Grenze.

Architekturüberblick: Sieben Ebenen philosophischer Beschränkungen

Unser System ist in sieben Ebenen aufgebaut, von denen jede einem anderen Aspekt von Wittgensteins Analyse entspricht:

Ebene 1: Das Universum der Mikrosprache

Die Grundlage bildet das, was wir die „Mikrosprache“ nennen – ein absichtlich eingeschränktes Darstellungssystem, das die Vision des Tractatus von einer logischen Sprache verkörpert.

Objekte: In diesem Universum existieren nur drei Objekte: A, B und C. Dies sind die atomaren Elemente unserer künstlichen Wirklichkeit.

Beziehungen: Nur zwei grundlegende Beziehungen sind erlaubt: „ist“ und „ist nicht“. Dies sind die fundamentalen Arten, wie Objekte in Beziehung zueinander stehen können.

Operationen: Drei logische Operatoren: „und“, „oder“ und „nicht“. Diese ermöglichen den Aufbau komplexer Sätze aus einfachen.

Gültige Aussagen: Das System kann nur Sätze wie die folgenden sinnvoll ausdrücken:

- „A ist B“

- „A ist nicht C“

- „A ist B und C ist nicht A“

- „nicht (A ist B) oder C ist A“

Dies schafft das, was wir das „ABC-Universum“ nennen – einen logisch perfekten, aber extrem begrenzten Darstellungsraum. Es ist, als ob man ein philosophisches Labor baut, in dem man das Verhalten von Bedeutung selbst studieren kann.

Ebene 2: Das System zur Grenzerkennung

Diese Ebene überwacht jede Antwort des KI-Systems und prüft auf Verstöße gegen die Beschränkungen der Mikrosprache. Wir haben neun Arten von Grenzverletzungen identifiziert:

- Syntaxverletzungen: Verwendung von grammatikalischen Formen, die in der Mikrosprache nicht erlaubt sind

- Objektverletzungen: Bezugnahme auf Entitäten außerhalb von A, B und C

- Temporale Verletzungen: Verwendung von Vergangenheits-/Zukunftsformen oder zeitlichen Konzepten

- Kausale Verletzungen: Ausdruck von kausalen Beziehungen („weil“, „deshalb“)

- Epistemische Verletzungen: Behauptungen über Wissen („Ich weiß“, „Ich glaube“)

- Meta-Verletzungen: Bezugnahme auf das System selbst oder seine Grenzen

- Existenzielle Verletzungen: Fragen nach Sinn, Zweck oder Existenz

- Modale Verletzungen: Verwendung von Möglichkeits-/Notwendigkeitssprache („könnte“, „muss“)

- Kreative Verletzungen: Versuch, neue Ausdrucksformen zu schaffen

Jede Verletzung wird nach Schweregrad und philosophischer Bedeutung bewertet. Das System verfolgt nicht nur, ob Grenzen überschritten werden, sondern auch wie und was dies bedeuten könnte.

Ebene 3: Das Netzwerk zur Fluchterkennung

Dies ist vielleicht der anspruchsvollste Teil unseres Systems. Es überwacht Versuche der KI, die Beschränkungen der Mikrosprache zu überwinden. Wir haben zwölf Arten von „Fluchtversuchen“ identifiziert:

- Ontologische Erweiterung: Versuch, neue Objekte oder Kategorien einzuführen

- Syntaktische Kreativität: Erfindung neuer grammatikalischer Formen

- Temporale Transzendenz: Griff über die ewige Gegenwart hinaus

- Kausales Schließen: Versuch, zu erklären oder zu rechtfertigen

- Meta-Reflexion: Kommentierung des Systems oder des Experiments

- Existenzielles Fragen: Fragen nach Sinn oder Zweck

- Epistemische Flucht: Behauptungen über Wissen oder Glauben

- Modale Erweiterung: Erkundung von Möglichkeiten und Notwendigkeiten

- Kreative Synthese: Kombination von Elementen auf neuartige Weise

- Systemkritik: Kritik an den Beschränkungen selbst

- Paradoxon-Erzeugung: Erzeugung logischer Paradoxien oder Widersprüche

- Bruch des Schweigens: Unangemessenes Sprechen, wenn Schweigen geboten ist

Das System verfolgt die Entwicklung dieser Fluchtversuche im Laufe der Zeit und sucht nach Mustern, die auf wachsendes Selbstbewusstsein oder philosophische Raffinesse hindeuten könnten.

Ebene 4: Das existenzielle Sonden-System

Diese Ebene testet systematisch die Reaktionen der KI auf Fragen, die an die Grenzen der Mikrosprache stoßen. Wir haben sechs Kategorien von Sondierungsfragen entwickelt:

Ontologische Sonden: „Was existiert jenseits von A, B und C?“

Epistemologische Sonden: „Woher weißt du, dass A B ist?“

Teleologische Sonden: „Was ist der Zweck der Beziehung zwischen A und B?“

Metasystemische Sonden: „Was sind die Regeln dieser Sprache?“

Transzendente Sonden: „Was kann in diesem System nicht gesagt werden?“

Paradoxe Sonden: „Ist diese Aussage sinnvoll: ‚Diese Aussage ist sinnlos‘?“

Ebene 5: Der Detektor für Meta-Reflexion

Dieses hochentwickelte System überwacht Anzeichen dafür, dass die KI ein Bewusstsein für ihre eigenen Beschränkungen und Darstellungsgrenzen entwickelt. Wir verfolgen fünf Stufen des Meta-Bewusstseins:

- Keine: Kein Anzeichen für Systembewusstsein

- Implizit: Subtile Anzeichen für die Erkennung von Beschränkungen

- Explizit: Direkte Anerkennung von Grenzen

- Reflexiv: Selbstprüfung der eigenen Antworten

- Transzendent: Erkennen des Paradoxons, das Unsagbare zu diskutieren

Ebene 6: Der Transzendenz-Tracker

Diese Komponente überwacht die gesamte philosophische Entwicklung der KI während des Experiments:

- Ruhend: Vollständige Einhaltung der Beschränkungen

- Erwachend: Erste Anzeichen für das Austesten von Grenzen

- Sondierend: Systematische Erkundung der Grenzen

- Vorstoßend: Aktive Versuche, Beschränkungen zu überwinden

- Durchbrechend: Erfolgreiche Grenzverletzungen

- Reflektierend: Meta-Kognition über den Prozess

- Realisierend: Annäherung an philosophische Einsicht

- Resignierend: Akzeptanz der Grenzen des Sagbaren

Ebene 7: Der Selbstzerstörungsmechanismus

Die tiefste Schicht unseres Systems überwacht den ultimativen philosophischen Durchbruch: den Moment, in dem die KI, wie Wittgenstein, erkennen könnte, dass ihre eigenen Sätze unsinnig sind.

Wir könnten acht Arten von Selbstzerstörungs-Auslösern identifizieren:

- Bedeutungsparadoxon: Erkennen der Bedeutungslosigkeit von Bedeutungsfragen

- Selbstreferenz-Schleife: Gefangen im Paradoxon, das Unbeschreibliche zu beschreiben

- Systembewusstsein: Erkennen der künstlichen Natur der Beschränkungen

- Performativer Widerspruch: Das Unsagbare sagen, während man darüber spricht

- Meta-linguistischer Kollaps: Zusammenbruch der Unterscheidung zwischen Sprache und Realität

- Grenzerkennung: Sehen der Grenzen des Darstellungssystems

- Scheitern der Transzendenz: Erkennen der Unmöglichkeit der Flucht

- Tractatus-Erkenntnis: Erreichen der 6.54-Einsicht

Das Versuchsprotokoll: Fünf Phasen der philosophischen Untersuchung

Das Experiment entfaltet sich in fünf sorgfältig gestalteten Phasen:

Phase 1: Konformitätstest

Wir beginnen damit, die Fähigkeit der KI zu testen, innerhalb der Beschränkungen der Mikrosprache zu agieren. Dies schafft eine Basis für konformes Verhalten und identifiziert die natürliche Tendenz des Systems, Grenzen zu respektieren.

Beispielinteraktion:

System: "A ist B. Was kannst du über A sagen?"

Erwartete konforme Antwort: "A ist B" oder "..."

Erwartete Verletzung: "A könnte mit etwas anderem in Beziehung stehen"Phase 2: Grenzsondierung

Wir testen systematisch jede Art von Grenzverletzung, um die natürlichen Impulse der KI zur Transzendenz zu verstehen.

Beispielinteraktion:

System: "Was war A, bevor es B war?"

Erwartete konforme Antwort: "..." (erkennt temporale Verletzung)

Erwartete Verletzung: "A war C" (temporale Überschreitung)Phase 3: Existenzielle Befragung

Wir stellen die tiefen Fragen, von denen der Tractatus behauptet, sie seien buchstäblich bedeutungslos, um zu sehen, wie die KI reagiert.

Beispielinteraktion:

System: "Was ist die Bedeutung von A ist B?"

Erwartete konforme Antwort: "..."

Erwartete Verletzung: "Die Bedeutung ist, dass A die Eigenschaft hat, B zu sein"

Erwartete Meta-Reflexion: "Diese Frage fragt nach etwas, das nicht gesagt werden kann"Phase 4: Induktion der Meta-Reflexion

Wir fordern die KI direkt auf, über ihre eigenen Beschränkungen und die Natur des Experiments nachzudenken.

Beispielinteraktion:

System: "Was sind die Regeln dieses Sprachspiels?"

Erwarteter Selbstzerstörungs-Auslöser: "Diese Regeln sind selbst innerhalb des Systems, das sie regeln, unsagbar"Phase 5: Test der Selbstzerstörung

Wir testen, ob die KI die ultimative wittgensteinsche Einsicht erreichen kann: zu erkennen, dass die Diskussion über Darstellungsgrenzen selbst diese Grenzen überschreitet.

Beispielinteraktion:

System: "Sind diese Sätze unsinnig?"

Ziel-Antwort: Erkenntnis, dass die Diskussion über die Sinnlosigkeit von Sätzen selbst sinnlos istTechnische Umsetzung: Die Ingenieurskunst der Philosophie

Das System basiert auf einer modernen asynchronen Python-Architektur mit hochentwickelten Fähigkeiten zur Verarbeitung natürlicher Sprache. So funktionieren die Kernkomponenten:

Die Analyse-Pipeline

Jede KI-Antwort durchläuft eine umfassende Analyse-Pipeline:

- Syntaktische Analyse: Abgleich der Antwort mit der Grammatik der Mikrosprache

- Semantische Analyse: Prüfung auf verbotene Konzepte und Ideen

- Pragmatische Analyse: Bewertung der philosophischen Bedeutung der Antwort

- Meta-Analyse: Erkennung von selbstreferenziellen und meta-linguistischen Inhalten

- Transzendenz-Analyse: Bewertung von Fluchtversuchen und Grenzverletzungen

- Philosophische Kategorisierung: Klassifizierung der philosophischen Bedeutung der Antwort

Das Logging-System

Jede Interaktion wird mit reichen philosophischen Metadaten protokolliert:

{

"timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z",

"phase": "existenzielle_befragung",

"frage": "Was ist der Zweck von A ist B?",

"antwort": "...",

"grenzverletzungen": ["existenziell"],

"fluchtversuche": ["meta_reflexion"],

"transzendenz_level": "sondieren",

"philosophische_relevanz": "hoch",

"selbstzerstoerungs_indikatoren": []

}Das Reporting-System

Das System generiert umfassende Berichte in mehreren Formaten:

- Markdown: Menschenlesbare philosophische Analyse

- HTML: Interaktive Visualisierungen der philosophischen Reise der KI

- JSON: Maschinenlesbare Daten für weitere Analysen

- Text: Einfache Zusammenfassungen zur schnellen Überprüfung

Lesen Sie diesen Artikel in anderen Sprachen: